Soft Machine

Soft Machine (Foto: Cuneiform Records)

Soft Machine (Foto: Cuneiform Records)

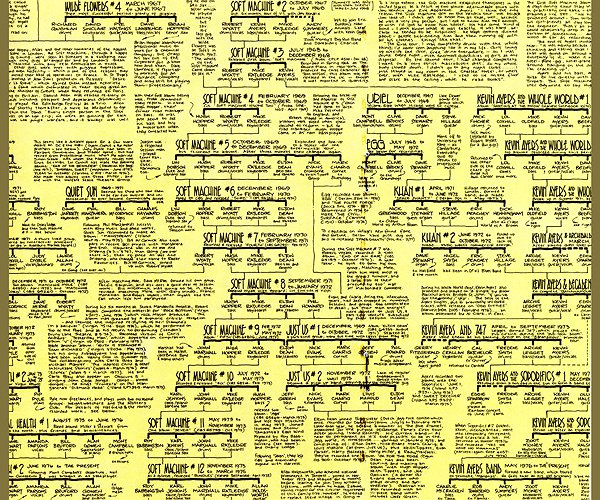

Soft Machine waren eine britische Jazz-Rock-Band aus dem englischen Canterbury. Die Band gilt als eine der maßgeblichen Formationen des Canterbury-Sounds, einer Spielart des Progressive Rock. Die bekanntesten Mitglieder der Band waren Robert Wyatt und Kevin Ayers. Single-Hits konnten Soft Machine aufgrund der Natur ihres weitschweifigen, von Free Jazz inspirierten Sounds nie verbuchen, erlangten aber einen legendären Ruf als eine der wichtigsten Bands der Londoner Psychedelic-Szene der späten 1960er.

1966 kamen Robert Wyatt (Schlagzeug, Gesang) und Kevin Ayers (Bass) von der Band The Wilde Flowers mit Mike Ratledge, den Brüdern Hugh und Brian Hopper, sowie dem australischen Beatnik Daevid Allen zur ersten Inkarnation der Band zusammen. Ähnlich wie Pink Floyd experimentierten Soft Machine mit Licht-Shows, langen Improvisationen und Drogen. 1968 erschien das erste, sehr psychedelische Album „The Soft Machine”. Nach dem Album und einer Tour mit Jimi Hendrix löste sich die Band zunächst auf. Am zweiten Album „Volume Two” waren nur Wyatt, Ratledge und Brian Hopper beteiligt. Mit diesem Alben begann sich die Band in Richtung Jazz-Rock zu bewegen. Die Bandmitglieder spielten auch auf einigen Tracks von „The Madcap Laughs”, dem Solodebüt des früheren Pink-Floyd-Sängers und -Gitarristen Syd Barrett. Zum dritten Album „Third” stieß Saxofonist Elton Dean zur Band.

1971 stieg Robert Wyatt aus der Band aus und gründete Matching Mole (ein Wortspiel mit der französischen Übersetzung von „soft machine”: „machine molle”). Wyatt war auch als Solokünstler erfolgreich. Soft Machine machten bis 1975 mit Mike Ratledge als einzigem verbliebenen Gründungsmitglied weiter, die Musik verkam aber immer mehr zu selbstreferentiellem Gedaddel. Seit 1976 ist kein einziges Gründungsmitglied mehr bei der Band. Bis 1981 nahm sie noch zwei weitere Alben auf. 2018 erschien „Hidden Details”, das auch nichts dazu beitrug, den guten Ruf der Band wieder herzustellen.

Soft Machine im Programm von ByteFM:

Was ist Musik

Jedes Mal anders – Mit siebzig hört Robert Wyatt auf, Musik zu machen

Der West-Östliche Diwan

Soft Machine

Arlo Parks – „My Soft Machine“ (Album der Woche)

„My Soft Machine“: Arlo Parks kündigt neues Album an

ByteFM Magazin

Soft Machine, Travolta & Blondie

Wildblumen aus Canterbury: Robert Wyatt wird 75 Jahre alt

Alben des Jahres 2023

„Blades“: vorsichtige Dancefloor-Vibes von Arlo Parks

Robert Wyatt wird 65

Ausgearbeitete Skizze: „Jasmine“ von Arlo Parks

One Track Pony

Perfekter Pop – Arlo Parks

10 bis 12

My Soft Maschine

Hertzflimmern

Sanfte Maschinen

taz.mixtape

10 bis 12

Weightless

Out Of Spectrum

Colours & Light

Disorder

ProgRockBastards Vol. 7

Neuland

Bands mit B (und vieles mehr)

Mega Bog live in Jena (Konzertbericht)

Kevin Ayers wäre 75 Jahre alt geworden

Tiefenschärfe

Psychedelisch

ByteFM Magazin

Living In The Material World

Die ByteFM Jahrescharts der Hörer*innen 2023

ByteFM Magazin

Nigel Godrich, Golden Globes & Prog Rock

Disorder

ProgRockBastards Vol. 8

Disorder

Canterbury Scene

Die ByteFM Jahrescharts 2023

Urban Landmusik

Macht Gereon klug? Und: Die Vorteile von Radiosendungen!

Groove Crates

Jon Fischer

ByteFM Magazin

Jim Capaldi, Robert Wyatt, Torres